top of page

「カレブの会」はどのようにはじまったのか

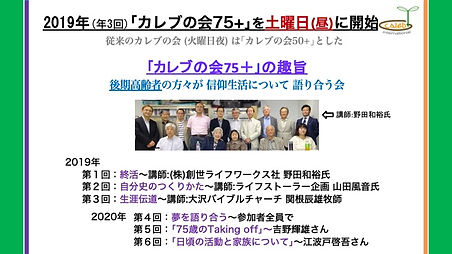

2006年に東京ではじまった「カレブの会」は、現在「仙台」「宇都宮」「宇都宮大学OB」「那須」「ひたち」「西宮」「九州」

「福岡」「長崎」「山陰」へと発展しています。その最初の切っ掛けを「カレブの会」代表の小川吾朗さんが語ります。

20年以上前、病み上がりの私は、リタイアされていたオーストラリアの医師:レスター・ジョーンズご夫妻のお宅にお世話になり、彼らの献身的な助けを受け、健康を回復できました。

その時、リタイア後の人生を 主のため人のために生かすよう支援する働きの大切さを痛感し、彼と共に主から「カレブの会」(Caleb International)設立のビジョンをいただきました。

2006年に 「2007年問題」が話題となり、3年間で650万人とも言われた「団塊の世代」の退職者への対応が論じられました。 その年「カレブの会」を立ち上げの機会が来た、と確信しました。

リタイアが暗く語られるとき、キリスト者のリタイアは、個人・家族・社会に希望をもたらす、というメッセージを キリスト者と共有するためでした。

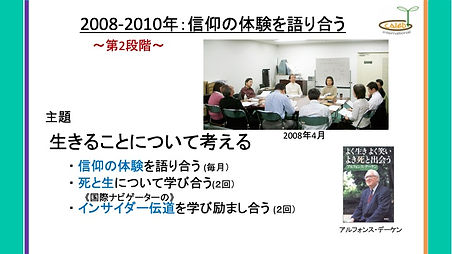

そこで 2006年12月2日、東京で有志5人と第1回の「カレブの会」を開始しました。

その後もますます、このビジョンの必要性は高まりました。

かつては、多くの現役世代で1人の高齢者を支えていた「胴上げ型」の人口構成は、今や3人で1人を支える「騎馬戦型」となり、いずれ1人が1人を支える「肩車型」に確実に変化していきます。

この超高齢化と少子化社会で、高齢者の生きる姿勢が社会に及ぼす影響は、格段と大きくなりました。

高齢者が、その不安を愛と希望に変えて生きるなら、多くの人々に愛と希望を広げます。

「支えられる側」であっても神と共に「支える側」として、家族や社会に希望をもたらすことができるのです。

さあ! 夢のあるリタイア世代の出番です。

今後 「カレブの会」は、新たな時代の宣教の先兵として、その活躍が期待されます。

「カレブの会」17年間の歩み

2023年9月9日の代表交代感謝会より

bottom of page